| Geschichte | Externer Link: |

Schützenverein St. Sebastianus |

|||||

|

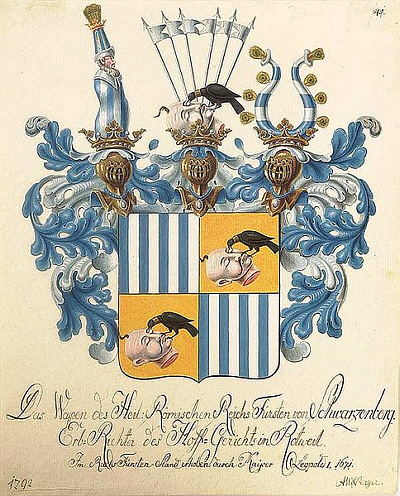

Gimborn Der Ort, das Schloss und seine Geschichte Etwas abseits von der Leppestraße, nahe der Gemeindegrenze zu Lindlar, im schmalen Gimbach-Tal liegt die kleine Ortschaft Gimborn mit der großen, wechselvollen Vergangenheit. Bis zur Gebietsreform nach dem Köln-Gesetz war Gimborn eine eigenständige Gemeinde und bestand aus dem Dorf Gimborn mit dem Schloß und den Ortschaften Apfelbaum, Berghausen, Birnbaum, Boinghausen, Dürhölzen, Elbach, Erlinghagen, Felsenthal, Flaberg, Grunewald, Gummeroth, Hagen, Herreshagen, Hövel, Hülsenbusch, Hüttefabrik, Hüttenermühle, Jedinghagen, Kalkkuhl, Karlskamp, Karlsthal, Kümmel, Leiberg, Lobscheid, Lope, Lützinghausen, Neuremscheid, Niederboinghausen, Niedergelpe, Nochen, Oberboinghausen, Obergelpe, Oberleppe, Peisel, Recklinghausen, Remshagen, Rodt, Sonnenberg, Steinenbrück, Strombach, Thal, Untererlinghagen, Unterwürden, Waldesruh, Wasserfuhr, Wegescheid, Wilhelmstal und Würden. Das Rathaus der Gemeinde stand in Hülsenbusch, letzter Gemeindedirektor vom 1. März 1968 bis zur Auflösung der Gemeinde am 1. Januar 1975 war Theo Schmidt. Wann die Ortschaft gegründet wurde ist nicht bekannt, aber sie existierte bereits Ende des ersten Jahrtausends, wie auch die Burg, aus der später das heutige Schloss entstand. Erstmals erwähnt wurde der Besitz des damals wohl schon alteingesessenen Rittergeschlechts von "Ginburne" bei Lieferungen an das Stift St. Gereon in Köln im Jahr 1180. Heute noch existieren um das Schloß herum Reste eines Grabensystems, deshalb ging man lange davon aus, es habe sich um eine Wasserburg gehandelt. Nach neuesten Erkenntnissen dienten die Gräben jedoch der Entwässerung und Trockenhaltung der unteren Teile des Bauwerkes. Unter dem Hauptturm, der im Wesentlichen noch in seiner ursprünglichen Form erhalten ist, entspringt eine Quelle mit kräftiger Schüttung. Sie speist den alten Teich, dessen Wasser früher eine Mühle antrieb, deren Gebäude noch unterhalb des Teiches an der Schloßstraße steht. Man kann davon ausgehen, dass der kräftige Turm zum Schutz vor Überfällen gebaut wurde. Er ist groß genug, um etliche Menschen und ihre Lebensmittelvorräte auch für längere Zeit aufzunehmen, und frisches, sauberes Wasser steht für alle Zeit in großer Menge zur Verfügung. Vermutlich im 13. oder 14. Jahrhundert erlosch das Rittergeschlecht von Ginburne, und die Burg verfiel allmählich, während ihr Besitz mehrmals wechselte. 1539 erwarb sie Wilhelm von Harff, dessen Tochter Anna 1550 Wilhelm Freiherrn von Schwarzenberg aus Mainfranken heiratete. Dadurch kam das fränkisch-böhmische Haus Schwarzenberg in den Besitz von Gimborn und verlegte seinen Hauptsitz vom böhmischen Krummau hierher. Adolf von Schwarzenberg wurde 1551 hier geboren, er wurde ein großer Feldherr, der in den Türkenkriegen von sich reden machte. Er gewann 1598 die 1592 gefallene Festung Raab zurück, das war ein ganz großer Etappensieg gegen die osmanischen Eroberer. Zu seinen Ehren wurden in Österreich steinerne Gedenksäulen mit seinem Namen errichtet, die "Raaberkreuze", von denen noch heute einige existieren. Kaiser Rudolf II. erhob ihn zum Dank 1599 in den Reichsgrafenstand, schenkte ihm die Stadt Auspitz und eine sehr große Summe Geld. Das Schwarzenberger Wappen wurde erweitert und wird seit dem nicht nur durch Helmdecken in den kaiserlichen Farben geschmückt, sondern auch durch einen Raben, der einem Türkenkopf die Augen aushackt. Noch im gleichen Jahr befreite Schwarzenberg die Stadt Ofen (Buda, einen Teil des heutigen Budapest). Beim Sturm auf Pest (der andere Teil des heutigen Budapest) 1599 wurde er jedoch verwundet. Bei weiteren Kämpfen zog er sich eine weitere schwere Verwundung zu, und am 29. Juli 1600 starb er daran, ohne dass er seine Familie und seine Burg wiedergesehen hatte. Seine Witwe, Elisabeth Margreta Freiin Wolff-Metternich, ließ 1602 aus der verfallenden Burgruine und dem relativ unbeschädigten Hauptturm das Schloß im heutigen Zustand nach den Plänen ihres Mannes errichten. Sohn Adam von Schwarzenberg, geboren 1583 in Gimborn, wurde als Geheimer Rat des Kurfürsten Georg Wilhelm von Brandenburg einer der einflussreichsten Politiker Preußens während der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Seine Büste ziert seit 1899 eine Denkmalgruppe in der Berliner Siegesallee. Im Gegensatz zum eigentlich protestantischen Preußen trat er 1612 wieder zum katholischen Glauben über, und natürlich musste ihm Gimborn folgen, wie damals üblich. Deshalb ist das Dorf bis heute katholisch. Von 1631 an war hier die Residenz der Grafschaft Gimborn-Neustadt des Hauses Schwarzenberg. Schwarzenberg war nicht gerade als gütiger Landesvater verschrien. Seine Stellung hatte er der schwachen Persönlichkeit des Kurfürsten zu verdanken und seiner eigenen Rücksichtslosigkeit und Härte, vor allem gegen den Protestantismus. Das sollte sich rächen. Als der seit Jahren kränkliche Kurfürst Georg Wilhelm am 1. Dezember 1640 starb, kam dessen Sohn Friedrich Wilhelm ("Der Große Kurfürst") an die Macht, und der war Schwarzenberg nicht im Geringsten zugetan. Er ließ den Kanzler seines Vaters verhaften und Anfang Januar 1641 auf die Festung Spandau bringen, wo Schwarzenberg am 5. Januar ganz plötzlich und sehr wahrscheinlich ohne fremdes Zutun starb. Sein Sohn, nichts Gutes ahnend, floh nach Wien. Nie wieder hat ein Schwarzenberg Schloß Gimborn bewohnt, die Familie zog sich wieder nach Krummau in Böhmen zurück und ließ seine Besitzungen in Gimborn-Neustadt mit brutaler Härte verwalten. 1681 wurde das Land zur Grafschaft erhoben. Noch ein Jahrhundert später, bis zum Verkauf an Graf Johann Ludwig von Wallmoden 1782, wurde das Gebiet "Schwarzenbergisches Land" genannt. Übrigens: Einer der Nachfahren ist Karel Schwarzenberg, geboren am 10.12.1937 in Prag, von 2007 bis 2009 Außenminister der Tschechischen Republik. Er ist seit 1960 Oberhaupt des Hauses, und sein voller Name lautet Karl Johannes Nepomuk Josef Norbert Friedrich Antonius Wratislaw Mena Prinz zu Schwarzenberg. Seit 1874 ist Schloß Gimborn im Besitz der Freiherren von Fürstenberg zu Gimborn. Schloss Gimborn ist eines der schönsten erhaltenen Schlösser des Oberbergischen, nicht nur architektonisch. Es ist auch landschaftlich wunderschön gelegen, romantisch wie ein Märchenschloss. Es ist das einzige Schloss im Oberbergischen Kreis, das von seinem adligen Besitzer noch bewohnt wird. Obwohl nur von außen zu besichtigen, ist es immer einen Besuch wert, zumal man hier bei schönem Wetter auch Spaziergänge und Wanderungen unternehmen kann.

Johann Diederich von Steinen beschreibt Gimborn in seinem Werk

"Westphälische Geschichte, Das X. Stück. Historie des Amts Neustadt, Lemgo 1755" u.a.: Das Schloss beherbergt seit 1970 das IBZ, das Internationale Bildungszentrum der Polizei, eine weltweit tätige und bekannte Organisation. Gleich nebenan befindet sich das "Schloßhotel".

Seit dem Beschluß des Gemeinderates vom 11.12.2007 steht der Ortskern von Gimborn unter Denkmalschutz. Auch heute noch, nach Jahrzehnten, sind die Ortschaften, die ehemals zur Gemeinde Gimborn gehörten, eng miteinander verbunden. Deshalb existiert auch immer noch die Schützenbrüderschaft St. Sebastianus, ebenso der Kirchenchor "Cäcilia", und alljährlich findet in Gimborn ein Schützenfest statt. Von Gimborn aus kann man mit dem Auto, dem Fahrrad oder zu Fuß sehr bequem auch die Ruinen der kleinen Wasserburg Eibach und der großen Burg Neuenberg in der Nachbargemeinde Lindlar erreichen. Gimborn liegt etwa 260 m ü.NN, also 100 m tiefer als der Hauptort Marienheide.

|

Der Ausschnitt aus der Karte "Oberbergischer Kreis" von 1954 zeigt die damalige Gemeinde Gimborn mit ihren Ortschaften.    Schloß Gimborn

|

||||||

Schlosshotel Gimborn |

Gimborner Idylle – früher lief hier die Wassermühle |

||||||

| Anfang | Externer Link: |

Schützenverein St. Sebastianus |

|||||

| Die Geschichte des Ortes und des Schlosses | |||||||

| 1180 |

Erste bekannte Erwähnung von Gimborn (Ginburne) bei Lieferungen an das Stift St. Gereon in Köln.

Zu dieser Zeit ist die Burg Sitz des alteingesessenen Rittergeschlechts von Gimborn und wohl auch

schon sehr alt. Über die Entstehung ist nichts überliefert. |

||||||

| 1223 | Erwähnung von Gimborn (Gynburne) in einer Papsturkunde bezüglich Besitzungen von St. Gereon in Köln. | ||||||

| 1273 | Adolf von Berg verpfändet die Burg zu Gimborn an den Grafen Engelbert von der Mark. | ||||||

| 1320 | Guß einer der heute noch erhaltenen Glocken der Kirche. Etwa um diese Zeit muß auch die ursprüngliche Kirche entstanden sein. Eine zweite, ebenfalls heute noch vorhandene Glocke trägt die Jahreszahl 1340. | ||||||

| 1539 | Der Mannesstamm des Geschlechts von Gimborn ist längst erloschen, nach vielen wechselnden Besitzern (u.a. die Familien von Kruwell, von Burtscheid, von Nesselrode, Quade) übernimmt Wilhelm von Harff die Burg. | ||||||

| 1550 | Die Tochter Anna des Wilhelm von Harff heiratet 1550 Wilhelm Freiherrn von Schwarzenberg aus Mainfranken. Dadurch kommt das Haus Schwarzenberg in den Besitz von Gimborn. | ||||||

| 1551 | Adolf von Schwarzenberg wird geboren. Er wird ein großer Feldherr. | ||||||

| 10.08.1557 | Wilhelm von Schwarzenberg fällt im Krieg zwischen Habsburg und Frankreich in der Schlacht von St. Quentin. | ||||||

| 26.08.1583 | Graf Adam von Schwarzenberg, Sohn des Adolf, wird auf der Burg geboren. Er wird später eine der einflußreichsten Persönlichkeit Preußens und der einflußreichste preußische Politiker während des Dreißigjährigen Krieges. | ||||||

| 1597 | Freiherr Adolf von Schwarzenberg erobert als kaiserlicher Heerführer die von den Türken besetzte Festung Raab (Gyor im heutigen Ungarn). | ||||||

| 1599 | Freiherr Adolf von Schwarzenberg wird für seine Verdienste in den Reichsgrafenstand erhoben. | ||||||

| 29.07.1600 | Graf Adolf von Schwarzenberg stirbt bei der Belagerung von Pápa in Ungarn. | ||||||

| 1602 | Aus dem Hauptturm, der relativ unbeschädigt erhalten ist, und dem verfallenen Rest der Burg läßt Elisabeth Margreta Freiin Wolff-Metternich, die Witwe des Grafen Adolph von Schwarzenberg und Mutter des Adam von Schwarzenberg, nach den Plänen ihres Mannes das Schloß im heutigen Zustand errichten. | ||||||

| 1609 |

Graf Adam von Schwarzenberg beginnt seine politische Laufbahn als Geheimer Rat beim

Kurfürsten Georg Wilhelm von Brandenburg. Er erlangt sehr schnell großen Einfluß auf

die Politik und beherrscht das gesamte Ratskollegium. Sein Herrschaftsgebiet Gimborn-Neustadt läßt er mit äußerster Strenge und Härte verwalten. |

||||||

| 1610 | Gimborn wird zur Unterherrschaft Brandenburgs erhoben. | ||||||

| ca. 1610 | Gründung der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Gimborn | ||||||

| 1612 | Graf Adam von Schwarzenberg führt nach einer kurzen lutherischen Periode den römisch-katholischen Glauben wieder ein. Gimborn ist damit der einzige katholische Ort im Amt Gimborn-Neustadt. | ||||||

| 1614 | Die Gimborner Herrschaft vergrößert sich durch das erbliche Lehen der Bauernschaften Bernberg, Gummersbach, Obergelpe, Rospe, Strombach, Kalsbach und Müllenbach. Das Hofgericht in Gimborn ist durch kurfürstliches Dekret für alle Zivil- und Kriminalfälle zuständig. | ||||||

| 1618 | Beginn des Dreißigjährigen Krieges. Das Bergische Land bleibt vorerst verschont. Es geht vordergründig um Religion, römisch-katholisch gegen Protestantismus. | ||||||

| 1621 | Der Kurfürst Georg Wilhelm von Brandenburg erweitert das Lehen noch einmal um die Bauernschaften Ründeroth, Lieberhausen, Neustadt (heute Bergneustadt) und Wiedenest. | ||||||

| 1623 | Graf Adam von Schwarzenberg läßt in Hülsenbusch nahe der Kapelle ein Armenhaus errichten

für fünf Familien. Ihnen stehen Garten und Land zur Verfügung für die Haltung von je 2 Kühen, und sie erhalten

jeweils jährlich 2 Malter Korn und 20 Reichstaler. Dafür müssen sie täglich 2 Stunden für das Haus

Schwarzenberg beten. Ein Malter entsprach damals im Land Brandenburg-Preußen etwa 660 Litern. |

||||||

| 1630 | Adam von Schwarzenberg erreicht die Übertragung als Mannlehen und die freie Reichsherrschaft für Gimborn. | ||||||

| 1630 | Beginn des "Schwedenkrieges", der letzten und grausamsten Phase des

Dreißigjährigen Krieges. Jetzt wird auch das Bergische Land heimgesucht von den marodierenden Horden.

Über diesen Zeitabschnitt gibt es eine kurze Notiz von Johann Diederich von Steinen: "Im 30 jährigen Kriege, hat der General Trostensohn das Schloß mit List eingenommen." Näheres dazu ist nicht bekannt. |

||||||

| 1631 | Bestätigung der Reichsunmittelbarkeit Gimborn-Neustadts durch Kaiser Ferdinand II. Landesherr wird Graf Adam von Schwarzenberg. | ||||||

| 1634 | Die Pest bricht aus und tötet bis zu ihrem Ende 1637 mehr als die Hälfte der Bevölkerung. | ||||||

| 01.12.1640 | Kurfürst Georg Wilhelm von Brandenburg, der seit einem Unfall im Jahr 1620 an einer

nicht heilenden Wunde am Bein und seit einigen Jahren an schwerer Wassersucht litt, war 1638 mit seinem

Hofstaat in das preußische Königsberg umgezogen, das bisher vom Krieg nicht betroffen war. Dort stirbt

er am 1. Dezember im Alter von 45 Jahren, und sein Sohn Friedrich Wilhelm übernimmt die Regentschaft. Friedrich Wilhelm, wie schon sein Vater protestantisch, ist dem Katholiken Schwarzenberg nicht so zugetan wie er. Ihn stört vor allem Schwarzenbergs enge Beziehung zu den Habsburgern. |

||||||

| 01.05.1641 | Friedrich Wilhelm ist entschlossen, seinen Minister Adam von Schwarzenberg zu entlassen und lässt ihn in der Festung Spandau festsetzen. | ||||||

| 04.05.1641 |

Adam von Schwarzenberg verstirbt plötzlich in der Festung Spandau im Alter von fast 58 Jahren. Viele Jahre

hält sich das Gerücht, Friedrich Wilhelm habe ihn enthaupten lassen, was aber eine Exhumierung drei Jahrzehnte

später klar widerlegt. Adam von Schwarzenberg war der bedeutendste Herr auf Schloß Gimborn und zu seiner Zeit eine der einflußreichsten Persönlichkeiten Preußens. Sein Sohn Johann Adolf flieht nach Wien. Nie wieder hat ein Schwarzenberger in Schloß Gimborn gewohnt, obwohl die Familie weiterhin Eigentümerin blieb. Das Schloß wird von nun an von den Beamten bewohnt, die ihre Anweisungen fortan aus Wien und aus Krummau in Böhmen erhalten und den Besitz befehlsgemäß weiterhin mit tyrannischer Härte verwalten. |

||||||

| 1648 |

Ende des Dreißigjährigen Krieges. Es gibt keine Sieger, es gibt nur Verlierer. Man einigt sich

im "Westfälischen Frieden". Für viele Historiker markiert das Ende des Krieges auch das Ende

des Mittelalters. Die Folgen des Krieges sind noch über hundert Jahre lang zu spüren. |

||||||

| 1681 | Gimborn wird zur Grafschaft erhoben. Das Gebiet wird häufig nach seinen Besitzern "Schwarzenbergisches Land" genannt, obwohl die seit Jahrzehnten nicht mehr das Land betreten haben. | ||||||

| 1782 | Fürst Johann Nepomuk von Schwarzenberg verkauft die Reichsherrschaft Gimborn-Neustadt an Graf Johann Ludwig von Wallmoden, General von Hannover und Britannien. Er richtet auf dem Schloß seinen Wohnsitz ein, obwohl er sein neues Land und seine Untertanen als "verwildert" bezeichnet. | ||||||

| 1793 | Reichsfreiherr vom Stein heiratet Wilhelmine von Wallmoden. | ||||||

| 1806 |

Napoleon hat das Land besetzt, er gibt den Bergischen Besitz an seinen Vetter Joachim Murat.

Gimborn-Neustadt wird Teil des Großherzogstum Berg, das Gebiet des Oberbergischen Kreises wird

in drei Cantone aufgeteilt. Im Jahr darauf wird die Munizipalverwaltung nach französischem Vorbild

eingeführt. Erneut hat das Land unter Kriegslast und hohen Abgaben zu leiden. Andererseits werden neue, gute Straßen gebaut, die Verwaltung neu geordnet, das Gesundheitswesen, das Schulwesen und die Justiz modernisiert |

||||||

| 1815 | Die Truppen Napoleons werden vertrieben. Das Großherzogtum Berg kommt unter preußische Verwaltung. Ein großer Teil der Reformen wird beibehalten. | ||||||

| 1816 | Wiener Kongress, Gimborn-Neustadt wird dem Königreich Preußen zugeschrieben. Es werden Regierungsbezirke und Kreise eingerichtet Die Herrschaft Gimborn-Neustadt wird selbständiger preußischer Landkreis. Marienheide wird als "Samtgemeinde" erhalten als Teil des Kreises Gimborn-Neustadt mit dem Hauptort Gummersbach. Außerdem gibt es auf dem Gebiet des heutigen Oberbergischen Kreises die Kreise Wipperfürth, Homburg und Waldbröl und ein Teil des Kreises Lennep. Schloß Gimborn wird Sitz der Verwaltung des Kreises Gimborn-Neustadt (bis 1819). | ||||||

| 1819 | Die Landkreise Gimborn-Neustadt und Homburg werden zu einem Verwaltungsbezirk zusammengeschlossen | ||||||

| 17.02.1825 | Gründung des Kreises Gummersbach aus den Landkreisen Gimborn-Neustadt und Homburg. | ||||||

| 1855 | Bau der "Chaussee", der heutigen Leppestraße zwischen Marienheide und Engelskirchen, die auch durch das Gebiet der Gemeinde Gimborn verläuft. Sie verbindet nicht nur die Gemeinden und Orte miteinander, sie ist vor allem wichtig für die Eisen- und Stahlindustrie im Leppetal, die auch heute noch zu den größten Industrieunternehmen der Gegend zählen. Für ihre Benutzung wird "Chausseegeld" erhoben. | ||||||

| 1864 | Die alte katholische Kirche in Gimborn wird abgebrochen. In "Die Denkmäler des Rheinlandes" 1967 wird sie beschrieben als "ältere Kirche mit romanischem Westturm, gotisch verändertem Langhaus und Chor – Aquarell im Pfarrhaus erhalten". Von Steinen schrieb 1755 über sie, daß sie 5 Altäre und eine schöne Orgel besaß, und daß 3 Glocken und eine Uhrenglocke im Turm hingen. | ||||||

| 1867 | Bau der neuen katholischen Kirche Gimborn (St. Johann-Baptist-Kirche). | ||||||

| 1874 | Freiherr Franz-Egon von Fürstenberg erwirbt Schloß Gimborn. Noch heute befindet sich das Schloß im Besitz der Familie. | ||||||

| 1897 | Der Bürgermeister von Gimborn heißt Gebühr | ||||||

| 09.04.1945 | Die US-Army besetzt Dürhölzen. | ||||||

| 12.04.1945 | Kurz vor Mittag treffen die ersten Panzer der US-Army ein, Gimborn wird besetzt. Die Rentei wird beschlagnahmt, die Amerikaner richten hier ihre Kommandatur ein. | ||||||

| Juli 1945 | Ehemalige russische Kriegsgefangene aus dem aufgelösten Lager in Lindlar gehen

nachts auf Raubzüge. Außerdem üben wohl auch einige von ihnen grausame Rache für das, was man

ihnen und ihren Kameraden als Gefangene und Zwangsarbeiter angetan hatte. Noch kurz vor Kriegsende

waren viele von ihnen von Wehrmachtsangehörigen ermordet worden. Am schlimmsten betroffen von den nächtlichen Raubzügen sind einzeln liegende Bauernhöfe im Gimborner Land. Mindestens drei Bauern werden ermordet. |

||||||

| 02.09.1949 |

Bei einem tragischen Badeunfall ertrinken am 2. September im Bergbad Würden

12 Schülerinnen der Volksschule Gimborn, weil die Nichtschwimmerinnen auf dem glitschigen

Boden in den tiefen Teil des Beckens rutschen. Nur 4 Kinder können von ihrer Lehrerin

gerettet werden. Es ist bis heute der schwerste Badeunfall, der sich jemals in der Region

ereignet hat. Bergbad Würden war zu dieser Zeit das einzige beheizte Freibad weit und breit. Es lag bei der Gimborner Ortschaft Berghausen (heute zu Gummersbach gehörend) auf dem Berg über der Edelstahlfabrik Schmidt & Clemens, von dort wurde das warme Kühlwasser hinauf gepumpt. Das Bad bestand aus einem Becken aus rohem Beton, durch ein Seil war ein Nichtschwimmer-Bereich abgetrennt mit flachem, zum Schwimmerbereich hin abfallendem Boden. Die Wärme sorgte für reichliches Algenwachstum, deshalb war der Boden hier immer sehr glatt. |

||||||

| 01.03.1968 | Theo Schmidt wird komissarischer Gemeindedirektor von Gimborn, 1969 hauptamtlicher. Er bleibt es bis zur Neugliederung 1975. | ||||||

| 1970 | Die IBZ (Bildungseinrichtung der IPA, Intern. Police Assoc.) bezieht ihr Bildungszentrum im Schloß Gimborn | ||||||

| 01.01.1975 |

Kreisreform (Kommunale Neugliederung): Die Gemeinde Gimborn wird aufgelöst, das Gemeindegebiet

wird aufgeteilt auf Gummersbach, Lindlar, Engelskirchen und Marienheide: Marienheide Hauptort Gimborn mit dem Schloß und die Ortsteile Boinghausen, Dürhölzen, Erlinghagen, Grunewald, Hüttenermühle, Jedinghagen, Kümmel, Leiberg, Niederboinghausen, Oberboinghausen, Untererlinghagen und Wilhelmstal. Gummersbach: Apfelbaum, Berghausen, Birnbaum, Elbach, Flaberg, Gummeroth, Hagen, Herreshagen, Hövel, Hülsenbusch, Hüttefabrik, Kalkkuhl, Karlskamp, Karlsthal, Lobscheid, Lope, Lützinghausen, Niedergelpe, Nochen, Obergelpe, Peisel, Recklinghausen, Rodt, Sonnenberg, Steinenbrück, Strombach, Thal, Unterwürden, Waldesruh, Wasserfuhr, Wegescheid, Würden Engelskirchen: Neuremscheid, Oberleppe Lindlar: Felsenthal, Remshagen |

||||||

| 21.09.1986 | Die Kirchengemeinde Gimborn feiert 450jähriges Bestehen | ||||||

| 25.06.2010 | Die St.-Sebastianus Schützenbruderschaft Gimborn feiert 400jähriges Bestehen und bringt aus diesem Anlass das Buch "Gimborn und seine Geschichte" von Hans-Jochen Baudach heraus. Das äußerst informative und interessante Buch ist so schnell vergriffen, dass sofort eine Neuauflage in Arbeit genommen wird. Sie wird nach neuesten Erkenntnissen aktualisiert und korrigiert und erscheint bereits im Herbst 2010. | ||||||

| 03.09.2011 | |||||||